О численности войск французской и русской армий. Численность армии Наполеона

Исследование протоиерея Александра Ильяшенко «Динамика численности и потерь наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 года».

В 2012 году исполнилось двести лет Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению . Эти события описаны многими современниками и историками. Однако, несмотря на многие опубликованные источники, мемуары и исторические исследования, ни для численности Русской армии и ее потерь в Бородинском сражении, ни для численности и потерь наполеоновской армии нет устоявшейся точки зрения. Разброс величин значителен как по численности армий, так и по величине потерь.

В изданном в Санкт Петербурге в 1838 г. «Военном энциклопедическом лексиконе» и в надписи на Главном монументе, установленном на Бородинском поле в 1838 году, зафиксировано, что при Бородине было 185 тысяч наполеоновских солдат и офицеров против 120 тысяч русских. На монументе также указывается, что потери наполеоновской армии составили до 60 тысяч, потери русской – 45 тысяч человек (по современным данным соответственно – 58 и 44 тысячи ).

Наряду с этими оценками существуют другие, радикально отличающиеся от них.

Так, в бюллетене № 18 «Великой» армии, выпущенном сразу после Бородинского сражения, император Франции определил потери французов всего лишь в 10 тысяч солдат и офицеров.

Разброс оценок наглядно демонстрируют следующие данные .

Таблица 1. Оценки противостоящих сил, выполненные в разное время различными авторами

Estimates of the sizes of opposing forces made at different times by different historians

Таб. 1

Подобная картина наблюдается и для потерь наполеоновской армии. В представленной ниже таблице потери наполеоновской армии представлены в порядке возрастания .

Таблица 2. Потери наполеоновской армии, согласно данным историков и участников битвы

Таб. 2

Как видим, действительно, разброс величин достаточно велик и составляет несколько десятков тысяч человек. В таблице 1 жирным шрифтом выделены данные авторов, считавших численность русской армии превосходящей численность наполеоновской. Интересно отметить, что отечественные историки присоединились к подобной точке зрения только с 1988 года, т.е. с начала перестройки.

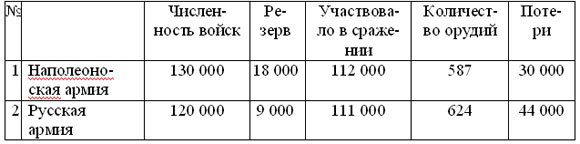

Наибольшее распространение для численности наполеоновской армии получила величина 130 000, для русской – 120 000 человек, для потерь соответственно – 30 000 и 44 000.

Как указывает П.Н. Грюнберг, начиная с труда генерала М.И.Богдановича «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам», признана за достоверную численность войск Великой армии при Бородине предложенная еще в 1820-е гг. Ж. де Шамбре и Ж. Пеле де Клозо. Они ориентировались на данные переклички в Гжатске 2 сентября 1812 г., но игнорировали приход резервных частей и артиллерии, пополнивших армию Наполеона перед сражением .

Многими современными историками данные, указанные на монументе отвергаются, а у некоторых исследователей даже вызывают иронию. Так, А. Васильев в статье «Потери французской армии при Бородино» пишет, что «к сожалению, в нашей литературе об Отечественной войне 1812 года очень часто встречается цифра 58 478 человек. Она была вычислена русским военным историком В. А. Афанасьевым на основе данных, опубликованных в 1813 году по распоряжению Ростопчина. В основе подсчетов – сведения швейцарского авантюриста Александра Шмидта, который в октябре 1812 года перебежал к русским и выдал себя за майора, якобы служившего в личной канцелярии маршала Бертье» . С этим мнением нельзя согласиться: «Генерал граф Толь, основываясь на официальных документах, отбитых у неприятеля во время бегства его из России, считает во французской армии 185 000 человек, и до 1000 орудий артиллерии» .

Командование русской армии имело возможность опираться не только на «официальные документы, отбитые у неприятеля во время бегства его из России», но и на сведения попавших в плен неприятельских генералов и офицеров. Например, генерал Бонами был пленен в Бородинском сражении. Состоявший при русской армии английский генерал Роберт Вильсон писал 30 декабря 1812 г.: «Среди наших пленных не меньше пятидесяти генералов. Их имена опубликованы и, несомненно, появятся в английских газетах» .

Эти генералы, а также попавшие в плен офицеры генерального штаба располагали достоверной информацией. Можно предположить, что именно на основе многочисленных документов и показаний пленных генералов и офицеров по горячим следам отечественными военными историками была восстановлена правдивая картина событий.

На основе доступных нам фактов и их численного анализа мы попытались оценить количество войск, которое привел Наполеон на Бородинское поле, и потери его армии в Бородинском сражении.

В таблице 3 представлена численность обеих армий в Бородинском сражении согласно широко распространенной точке зрения. Современными отечественными историками потери русской армии оцениваются в 44 тысячи солдат и офицеров.

Таблица 3. Численность войск в Бородинском сражении

Таб. 3

В конце сражения в каждой армии оставались резервы, которые не принимали в нем непосредственного участия. Количество войск обеих армий, непосредственно участвовавших в сражении, равное разности общей численности войск и величины резервов, практически совпадает, по артиллерии наполеоновская армия уступала Русской. Потери же Русской армии в полтора раза превосходят потери наполеоновской.

Если предложенная картина соответствует действительности, то чем же славен день Бородина? Да, конечно, наши воины дрались храбро, но неприятельские храбрее, наши искусно, а они искуснее, наши военачальники опытные, а у них опытнее. Так какая же армия заслуживает большего восхищения? При таком соотношении сил беспристрастный ответ очевиден. Если сохранять беспристрастность, придется также признать, что Наполеон одержал очередную победу.

Правда, возникает некоторое недоумение. Из 1 372 орудий, находившихся при армии, пересекшей границу, примерно четвертая часть была распределена на вспомогательные направления. Что же, из оставшихся более чем 1 000 орудий до Бородинского поля было доставлено всего только немногим более половины?

Как мог Наполеон, с молодых лет глубоко понимавший значение артиллерии, допустить, чтобы к решающему сражению были выставлены не все орудия, а только некоторая часть? Обвинять Наполеона в несвойственной ему беспечности или неспособности обеспечить транспортировку орудий к полю боя представляется нелепым. Спрашивается, соответствует ли действительности предложенная картина и можно ли мириться с подобными нелепостями?

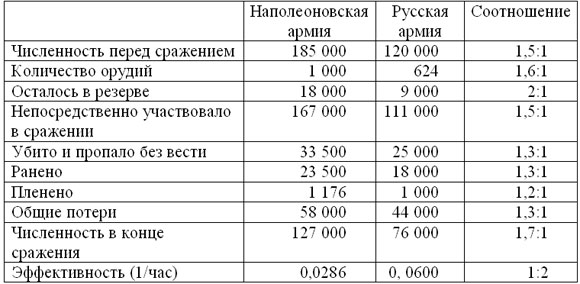

Подобные недоуменные вопросы рассеиваются данными, взятыми с Монумента, установленного на Бородинском поле.

Таблица 4. Численность войск в Бородинском сражении. Монумент

Таб. 4

При таком соотношении сил складывается совершенно иная картина. Несмотря на славу великого полководца, Наполеон, обладая полуторным превосходством в силах, не только не смог сокрушить Русскую армию, но его армия понесла потери на 14 000 большие, чем русская. День, в который Русская армия вынесла натиск превосходящих сил противника и смогла нанести ему потери, более тяжелые, чем собственные, несомненно, является днем славы Русской армии, днем доблести, чести, мужества ее полководцев, офицеров и солдат.

На наш взгляд, проблема носит принципиальный характер. Или, пользуясь фразеологией Смердякова, в Бородинском сражении «умная» нация победила «глупую», или же многочисленные силы объединенной Наполеоном Европы, оказались бессильными перед величием духа, храбростью и воинским искусством русского христолюбивого воинства.

Чтобы лучше представить себе течение войны, приведем данные, характеризующие ее конец. Выдающийся немецкий военный теоретик и историк Карл Клаузевиц (1780-1831), офицер прусской армии, состоявший в войну 1812 года при русской армии, описал эти события в книге «Поход в Россию 1812 года», опубликованной в 1830 году незадолго до его смерти.

Опираясь на Шамбре, Клаузевиц оценивает общую численность наполеоновских вооруженных сил, перешедших в течение кампании границу с Россией, в 610 000 человек .

Когда остатки французской армии собрались в январе 1813 года за Вислой, «оказалось, что они насчитывают 23 000 человек. Австрийские и прусские войска, вернувшиеся из похода, насчитывали приблизительно 35 000 человек, следовательно, все вместе составляли 58 000 человек. Между тем созданная армия, включая сюда и подошедшие впоследствии войска, насчитывала фактически 610 000 человек.

Таким образом, в России осталось убитыми и пленными 552 000 человек. При армии находилось 182 000 лошадей. Из них, считая прусские и австрийские войска и войска Макдональда и Ренье, уцелело 15 000, следовательно, потеряно было 167 000. В армии было 1 372 орудия; австрийцы, пруссаки, Макдональд и Ренье привезли с собою обратно до 150 пушек, следовательно, было потеряно свыше 1 200 орудий» .

Данные, приведенные Клаузевицем, сведем в таблицу.

Таблица 5. Общие потери «Великой» армии в войне 1812 г.

Таб. 5

Обратно вернулось только 10% личного состава и снаряжения армии, горделиво именовавшей себя «Великой». Подобного история не знает: армия более чем в два раза превосходящая своего противника, была им наголову разбита и практически полностью уничтожена.

Император

Прежде чем приступить непосредственно к дальнейшему исследованию, коснемся личности российского Императора Александра I, которая подверглась совершенно незаслуженному искажению.

Бывший посол Франции в России, Арман де Коленкур, человек, приближенный к Наполеону, вращавшийся в самых высоких политических сферах тогдашней Европы, вспоминает, что накануне войны в беседе с ним австрийский император Франц сказал, что Императора Александра

«характеризовали ему, как нерешительного, подозрительного и поддающегося влияниям государя; между тем в вопросах, которые могут повлечь за собою такие огромные последствия, надо полагаться только на себя и в особенности не приступать к войне прежде, чем будут исчерпаны все средства сохранения мира» .

То есть австрийский император, изменивший союзу с Россией, считал русского императора мягкотелым и несамостоятельным.

Со школьных лет многим памятны слова :

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда

Над нами царствовал тогда.

Это ложное представление об Императоре Александре, запущенное в свое время политической верхушкой тогдашней Европы, было некритически воспринято либеральными отечественными историками, а также великим Пушкиным, и многими его современниками и потомками.

Тот же Коленкур сохранил рассказ де Нарбонна, характеризующий Императора Александра с совершенно иной стороны. Де Нарбонн был послан Наполеоном в Вильно, где находился Император Александр.

«Император Александр с самого начала откровенно сказал ему:

– Я не обнажу шпаги первым. Я не хочу, чтобы Европа возлагала на меня ответственность за кровь, которая прольется в эту войну. В течение 18 месяцев мне угрожают. Французские войска находятся на моих границах в 300 лье от своей страны. Я нахожусь пока у себя. Укрепляют и вооружают крепости, которые почти соприкасаются с моими границами; отправляют войска; подстрекают поляков. Император обогащает свою казну и разоряет отдельных несчастных подданных. Я заявил, что принципиально не хочу действовать таким же образом. Я не хочу таскать деньги из кармана моих подданных, чтобы переложить их в свой карман.

300 тысяч французов готовятся перейти мои границы, а я все еще соблюдаю союз и храню верность всем принятым на себя обязательствам. Когда я переменю курс, я сделаю это открыто.

Он (Наполеон – авт.) только что призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России, а я все еще верен союзу, – до такой степени мой рассудок отказывается верить, что он хочет принести реальные выгоды в жертву шансам этой войны. Я не строю себе иллюзий. Я слишком высоко ставлю его военные таланты, чтобы не учитывать всего того риска, которому может нас подвергнуть жребий войны; но если я сделал все для сохранения почетного мира и политической системы, которая может привести ко всеобщему миру, то я не сделаю ничего, несовместимого с честью той нации, которой я правлю. Русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью.

Если на моих границах соберутся все штыки Европы, то они не заставят меня заговорить другим языком. Если я был терпеливым и сдержанным, то не вследствие слабости, а потому, что долг государя не слушать голоса недовольства и иметь в виду только спокойствие и интересы своего народа, когда речь идет о таких крупных вопросах, и когда он надеется избежать борьбы, которая может стоить стольких жертв.

Император Александр сказал де Нарбонну, что в настоящий момент он не принял еще на себя никакого обязательства, противоречащего союзу, что он уверен в своей правоте и в справедливости своего дела и будет защищаться, если на него нападут. В заключение он раскрыл перед ним карту России и сказал, указывая на далекие окраины:

– Если император Наполеон решился на войну и судьба не будет благосклонной к нашему справедливому делу, то ему придется идти до самого конца, чтобы добиваться мира.

Потом он еще раз повторил, что он не обнажит шпаги первым, но зато последним вложит ее в ножны» .

Таким образом, Император Александр за несколько недель до начала военных действий знал, что готовится война, что армия вторжения уже насчитывает 300 тысяч человек, вел твердую политику, руководствуясь честью нации, которой он правил, зная, что «русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью». Кроме того, отметим, что война с Наполеоном – это война не с Францией только, а с объединенной Европой, так как Наполеон «призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России».

Ни о каком «вероломстве» и внезапности не было и речи. Руководство Российской Империи и командование армией располагало обширной информацией о противнике. Напротив, Коленкур подчеркивает, что

«Князь Экмюльский, генеральный штаб и все остальные жаловались на то, что не удалось до сих пор получить никаких сведений, и ни один разведчик еще не вернулся с того берега. Там, на другом берегу, видны были лишь несколько казачьих патрулей. Император произвел днем смотр войск и еще раз занялся рекогносцировкой окрестностей. Корпуса нашего правого фланга знали о передвижениях неприятеля не больше нашего. О позиции русских не было никаких сведений. Все жаловались на то, что ни один из шпионов не возвращается, что очень раздражало императора» .

Положение не изменилось и с началом военных действий.

«Неаполитанский король, командовавший авангардом, часто делал дневные переходы в 10 и 12 лье. Люди не покидали седла с трех часов утра до 10 часов вечера. Солнце, почти не сходившее с неба, заставляло императора забывать, что сутки имеют только 24 часа. Авангард был подкреплен карабинерами и кирасирами; лошади, как и люди, были изнурены; мы теряли очень много лошадей; дороги были покрыты конскими трупами, но император каждый день, каждый миг лелеял мечту настигнуть врага. Любою ценою он хотел добыть пленных; это было единственным средством получить какие-либо сведения о русской армии, так как их нельзя было получить через шпионов, сразу переставших приносить нам какую-либо пользу, как только мы очутились в России. Перспектива кнута и Сибири замораживала пыл наиболее искусных и наиболее бесстрашных из них; к этому присоединялась действительная трудность проникновения в страну, а в особенности в армию. Сведения получались только через Вильно. Прямым путем не доходило ничего. Наши переходы были слишком большими и быстрыми, а наша слишком истомленная кавалерия не могла высылать разведочные отряды и даже фланговые патрули. Таким образом, император чаще всего не знал, что происходит в двух лье от него. Но какую бы цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение у казаков было лучше, чем у нас; их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке, казаки нападали только при удобном случае и никогда не ввязывались в бой.

К концу дня наши лошади уставали обычно до такой степени, что самое ничтожное столкновение стоило нам нескольких храбрецов, так как их лошади отставали. Когда наши эскадроны отходили, то можно было наблюдать, как солдаты спешиваются в разгаре схватки и тянут своих лошадей за собой, а иные вынуждены даже покинуть лошадей и спасаться пешим порядком. Как и всех, его (императора – авт.) удивляло это отступление 100-тысячной армии, при котором не оставалось ни одного отставшего, ни одной повозки. На 10 лье кругом нельзя было найти какую-нибудь лошадь для проводника. Нам приходилось сажать проводников на наших лошадей; часто даже не удавалось найти человека, который служил бы проводником императору. Бывало, что один и тот же проводник вел нас три-четыре дня подряд и, в конце концов, оказывался в районе, который он знал не лучше нас» .

В то время как наполеоновская армия следовала за русской, не будучи в состоянии раздобыть хотя бы самые ничтожные сведения об ее передвижениях, М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим армией. 29-го августа он «прибыл к армии в Царево-Займище, между Гжатском и Вязьмой, а император Наполеон еще не знал об этом» .

Эти свидетельства де Коленкура является, на наш взгляд, особой похвалой единству русского народа, настолько поразительному, что никакая разведка и вражеский шпионаж не были возможны!

Теперь постараемся проследить динамику процессов, приведших к такому беспрецедентному разгрому. Кампания 1812 года естественным образом распадается на две части: на наступление и на отступление французов. Мы будем рассматривать только первую часть.

Согласно Клаузевицу, «Война ведется на пяти отдельных театрах войны: два слева от дороги, ведущей из Вильно на Москву, составляют левое крыло, два справа - составляют правое крыло, и пятый - это сам огромный центр» . Далее Клаузевиц пишет, что:

1. Наполеоновский маршал Макдональд на нижнем течении Двины с войском численностью 30 000 наблюдает за Рижским гарнизоном, насчитывающим 10 000 человек.

2. По среднему течению Двины (в районе Полоцка) сперва стоит Удино с 40 000 человек, а позднее Удино и Сен-Сир с 62 000 против русского генерала Витгенштейна, силы которого сперва достигали 15 000 человек, а позднее 50 000.

3. В южной Литве фронтом к болотам Припяти располагались Шварценберг и Ренье с 51 000 человек против генерала Тормасова, к которому позднее присоединился адмирал Чичагов с Молдавской армией, всего 35 000 человек.

4. Генерал Домбровский со своей дивизией и немногочисленной кавалерией, всего 10 000 человек, наблюдает за Бобруйском и генералом Гертелем, формирующим у города Мозыря резервный корпус в 12 000 человек.

5. Наконец, посередине находятся главные силы французов, насчитывающие 300 000 человек, против двух главных русских армий - Барклая и Багратиона - силою в 120 000 человек; эти силы французов направлены на Москву для ее завоевания.

Сведем приведенные Клаузевицем данные в таблицу и добавим графу «Соотношение сил».

Таблица 6. Распределение сил по направлениям

Таб. 6

Имея в центре более 300 000 солдат против 120 000 русских регулярных войск (казацкие полки к регулярным войскам не относятся), то есть, обладая на начальном этапе войны перевесом в 185 000 человек, Наполеон стремился разбить русскую армию в генеральном сражении. Чем глубже он вторгался вглубь территории России, тем эта необходимость становилась острее. Но преследование Русской армии, изнурительное для центра «Великой» армии, способствовало интенсивному сокращению ее численности.

Об ожесточенности Бородинского сражения, его кровопролитности, а также масштабе потерь можно судить из факта, который нельзя обойти вниманием. Отечественные историки, в частности, сотрудники музея на Бородинском поле, оценивают число захороненных на поле в 48-50 тысяч человек . А всего, согласно военному историку генералу А. И. Михайловскому-Данилевскому, на Бородинском поле было захоронено или сожжено 58 521 тело. Можно считать, что количество захороненных или сожженных тел равно количеству погибших и умерших от ран в Бородинском сражении солдат и офицеров обеих армий.

Широкое распространение о потерях наполеоновской армии в Бородинском сражении получили данные французского офицера Денье, служившего инспектором при Главном штабе Наполеона, представленные в Таблице 7:

Таблица 7. Потери наполеоновской армии.

Таб. 7

Данные Денье, округленные до 30 тысяч, в настоящее время считаются наиболее достоверными. Таким образом, если принять, что данные Денье верны, то на долю потерь Русской армии только убитыми придется

58 521 - 6 569 = 51 952 солдат и офицеров.

Эта величина значительно превышает величину потерь Русской армии, равную, как указывалось выше, 44 тысячам, включающую и убитых, и раненных, и пленных.

Данные Денье вызывают сомнение еще и по следующим соображениям.

Общие потери обеих армий под Бородиным составили 74 тысячи, включая по тысяче пленных с каждой стороны. Вычтем из этой величины общее количество пленных, получим 72 тысячи убитыми и ранеными. В таком случае на долю обеих армий придется всего

72 000 – 58 500 = 13 500 раненных,

Это означает, что соотношение между ранеными и убитыми составит

13 500: 58 500 = 10: 43.

Такое малое количество раненых по отношению к числу убитых представляется совершено неправдоподобным.

Мы сталкиваемся с явными противоречиями с имеющимися фактами. Потери «Великой» армии в Бородинском сражении, равные 30 000 человек, очевидно занижены. Подобную величину потерь мы не можем считать реалистической.

Будем исходить из того, что потери «Великой» армии составляют 58 000 человек. Оценим количество убитых и раненых каждой армии.

Согласно таблице 5, в которой приведены данные Денье, в наполеоновской армии было убито 6 569, ранено 21 517, пленено 1 176 офицеров и солдат (количество пленных округлим до 1 000). Русских солдат попало в плен тоже около тысячи человек. Вычтем из количества потерь каждой армии количество попавших в плен, получим соответственно 43 000 и 57 000 человек, в сумме 100 тысяч. Будем считать, что количество убитых пропорционально величине потерь.

Тогда, в наполеоновской армии погибло

57 000 · 58 500 / 100 000 = 33 500,

ранено

57 000 – 33 500 = 23 500.

В русской армии погибло

58 500 - 33 500 = 25 000,

ранено

43 000 – 25 000 = 18 000.

Таблица 8. Потери русской и наполеоновской армий

в Бородинском сражении.

Таб. 8

Попытаемся найти дополнительные аргументы и с их помощью обосновать реалистическую величину потерь «Великой» армии в Бородинском сражении.

В дальнейшей работе мы опирались на интересную и очень оригинальную статью И.П. Арцыбашева «Потери наполеоновских генералов 5-7 сентября 1812 года в Бородинском сражении» . Проведя тщательное исследование источников, И.П. Арцыбашев установил, что в Бородинском сражении выбыло из строя не 49, как принято считать, а 58 генералов. Этот результат подтверждается мнением А. Васильева, который в указанной статье пишет: «Бородинское сражение было отмечено крупными потерями генералитета: в русских войсках убито и ранено 26 генералов, а в наполеоновских (по неполным данным) - 50».

После данных им сражений, Наполеон издавал бюллетени, содержащие сведения о численности и потерях своей и неприятельской армии настолько далекие от действительности, что во Франции возникла поговорка: «Лжет как бюллетень».

1. Аустерлиц. Император Франции признал потерю французов: 800 убито и 1 600 ранено, всего 2 400 человек. На самом деле потери французов составили 9 200 солдат и офицеров.

2. Эйлау, 58-й бюллетень. Наполеон приказал опубликовать данные о потерях французов: 1 900 убитыми и 4 000 ранеными, всего 5 900 человек, в то время как реальные потери составили 25 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными.

3. Ваграм. Император согласился на потерю в 1 500 убитых и 3 000-4 000 раненых французов. Всего: 4 500-5 500 солдат и офицеров, а на самом деле 33 900.

4. Смоленск. 13-й бюллетень «Великой армии». Потери 700 французов убито и 3 200 ранено. Всего: 3 900 человек. Фактически потери французов составили свыше 12 000 человек.

Приведенные данные сведем в таблицу

Таблица 9. Бюллетени Наполеона

Таб. 9

Среднее занижение по этим четырем сражениям составляет 4,5, следовательно, можно считать, что Наполеон занижал потери своей армии более чем в четыре раза.

«Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили», – говорил в свое время министр пропаганды фашистской Германии доктор Геббельс. Глядя на представленную выше таблицу, придется признать, что у него были знаменитые предшественники, и ему было, у кого учиться.

Конечно, точность этой оценки невелика, но, поскольку Наполеон заявил, что его армия при Бородине потеряла 10 000 человек, то можно считать, что реальные потери составляют примерно 45 000 человек. Эти соображения носят качественный характер, постараемся найти более точные оценки, на основе которых можно делать количественные выводы. Для этого будем опираться на соотношение генералов и солдат наполеоновской армии.

Рассмотрим хорошо описанные сражения времен империи 1805-1815 годов, в которых количество выбывших из строя наполеоновских генералов более 10.

Таблица 10. Потери выбывших из строя генералов и выбывших из строя солдат

Таб. 10

В среднем на одного выбывшего из строя генерала приходится 958 выбывших из строя солдат и офицеров. Это – случайная величина, ее дисперсия равна 86. Будем исходить из того, что и в Бородинском сражении на одного выбывшего из строя генерала приходилось 958±86 выбывших из строя солдат и офицеров.

958 · 58 = 55 500 человек.

Дисперсия этой величины равна

86 · 58 = 5 000.

С вероятностью 0.95 истинное значение потерь наполеоновской армии лежит в интервале от 45 500 до 65 500 человек. Величина потерь в 30-40 тысяч лежит вне этого интервала и, следовательно, является статистически незначимой и может быть отброшена. Напротив, величина потерь в 58 000 лежит внутри этого доверительного интервала и может рассматриваться, как значимая.

По мере продвижения вглубь территории Российской Империи, численность «Великой» армии сильно сокращалась. Причем главной причиной этого были не боевые потери, а потери, вызванные изнурением людей, отсутствием достаточного продовольствия, питьевой воды, средств гигиены и санитарии и других условий, необходимых для обеспечения марша столь многочисленной армии.

Целью Наполеона было в стремительной кампании, пользуясь превосходством сил и собственным выдающимся полководческим искусством, разгромить в генеральном сражении русскую армию и с позиции силы диктовать свои условия. Вопреки ожиданиям, навязать сражение не удавалось, потому что русская армия маневрировала столь искусно и задала такой темп движения, который «Великая» армия выдерживала с большим трудом, испытывая лишения и нуждаясь во всем необходимом.

Принцип «война сама себя кормит», хорошо зарекомендовавший себя в Европе, оказался практически неприменимым в России с ее расстояниями, лесами, болотами и, главное непокорным населением, которое не желало кормить вражескую армию. Но наполеоновские солдаты страдали не только от голода, но и от жажды. Это обстоятельство зависело не от желания окрестных крестьян, а было объективным фактором.

Во-первых, в отличие от Европы, в России населенные пункты отстоят достаточно далеко друг от друга. Во-вторых, колодцев в них столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить потребности жителей в питьевой воде, но совершенно недостаточно для множества проходящих солдат. В-третьих, впереди шла русская армия, солдаты которой выпивали эти колодцы «до грязи», как пишет в романе «Война и мир».

Нехватка воды приводила и к неудовлетворительному санитарному состоянию армии. Это влекло за собой усталость и изнурение солдат, вызывало их заболевания, а также падеж лошадей. Все это вместе взятое влекло за собой значительные не боевые потери наполеоновской армии.

Будем рассматривать изменение со временем численности центра «Великой» армии. В предлагаемой ниже таблице используются данные Клаузевица об изменении численности армии.

Таблица 11. Численность «Великой» армии

Таб. 11

В графе «Численность» данной таблицы представлены на основании данных Клаузевица количество солдат центра «Великой» армии на границе, на 52-й день под Смоленском, на 75-й под Бородиным и на 83-й в момент вступления в Москву. Для обеспечения безопасности армии, как отмечает Клаузевиц, выделялись отряды, охранявшие коммуникации, фланги и т.п. Количество солдат, находящихся в строю – это сумма двух предыдущих величин. Как видим из таблицы, на пути от границы до Бородинского поля, «Великая» армия потеряла

301 000 – 157 000 = 144 000 человек,

то есть немногим менее 50% ее начальной численности.

После Бородинского сражения русская армия отступила, наполеоновская армия продолжила преследование. Четвертый корпус под командованием вице-короля Италии Евгения Богарне через Рузу двинулся на Звенигород, чтобы выйти на пути отступления русской армии, задержать ее и вынудить принять в невыгодных условиях сражение с главными силами Наполеона. Направленный к Звенигороду отряд генерал-майора Ф.Ф. Винценгероде задержал корпус вице-короля на шесть часов. Русские войска заняли возвышенность, упираясь правым флангом в овраг, левым – в болото. Обращенный к неприятелю склон представлял собой вспаханное поле. Естественные препятствия на флангах, а также рыхлая земля сковывали маневр неприятельской пехоты и конницы. Удачно выбранная позиция позволила малочисленному отряду «оказать энергичное сопротивление, обошедшееся французам в несколько тысяч убитыми и ранеными» .

Мы приняли, что в бою у Крымского потери «Великой» армии составили четыре тысячи человек. Обоснование этого выбора будет дано ниже.

В графе «Гипотетическая численность» представлено количество солдат, которые оставались бы в строю, если бы не было боевых потерь, и не выделялись бы отряды для охраны, то есть, если бы численность армии сокращалась только из-за трудностей марша. Тогда гипотетическая численность центра армии должна быть гладкой, монотонно убывающей кривой и ее можно аппроксимировать некоторой функцией n(t).

Предположим, что скорость изменения аппроксимирующей функции прямо пропорциональна ее текущей величине, то есть

dn/dt = - λn.

Тогда

n(t) = n0 e- λ t ,

где n0 – начальная численность войск, n0 = 301 тысяче.

Гипотетическая численность связана с реальной – это сумма реальной численности с численностью войск, выделенных для охраны, а также с величиной потерь в сражениях. Но мы должны учитывать, что, если бы не было сражений, и солдаты оставались бы в строю, то их количество со временем тоже сокращалось бы со скоростью, с которой сокращалась численность всей армии. Например, если бы не было сражений и не было выделено охраны, то в Москве было бы

90 + (12 e- 23 λ + 30) e- 8 λ + 4 + 13 = 144,3 тысячи солдат.

Коэффициенты при λ – это количество дней, прошедших после данного сражения.

Параметр λ находится из условия

Σ (n(ti) – ni)2= min, (1)

где ni берутся из строки «Гипотетическая численность», ti – количество дней в сутках с момента пересечения границы.

Относительные потери в день – это величина, характеризующая интенсивность изменения гипотетической численности. Она вычисляется как логарифм отношения численности в начале и в конце данного периода к продолжительности этого периода. Например, для первого периода:

ln(301/195,5) / 52 = 0,00830 1/день

Обращает на себя внимание высокая интенсивность небоевых потерь при преследовании русской армии от границы до Смоленска. На переходе от Смоленска до Бородина интенсивность потерь снижается на 20%, это связано, очевидно, с тем, что снизился темп преследования. Но на переходе от Бородина до Москвы интенсивность, подчеркнем, небоевых потерь возрастает в два с половиной раза. В источниках нет упоминаний о каких-либо эпидемиях, которые вызвали бы повышенную заболеваемость и смертность. Это еще раз говорит о том, что величина потерь «Великой» армии в Бородинском сражении, которая согласно Денье составляет 30 тысяч, занижена.

Вновь будем исходить из того, что численность «Великой» армии на Бородинском поле составляла 185 тысяч, а ее потери – 58 тысяч. Но при этом мы сталкиваемся с противоречием: согласно данным Таблицы 9 на Бородинском поле было 130 тысяч наполеоновских солдат и офицеров. Это противоречие, на наш взгляд, снимается следующим предположением.

Генеральный штаб наполеоновской армии фиксировал численность солдат, перешедших с Наполеоном границу 24 июня, по одной ведомости, а подходящие подкрепления – по другой. То, что подкрепления подходили, – это факт. В донесении Императору Александру от 23 августа (4 сентября н.с.) Кутузов писал: «Вчера пленных взято несколько офицеров и шестьдесят рядовых. По номерам корпусов, которым сии пленные принадлежат, несумненно, что неприятель концентрирован. К нему прибывают последственно пятые батальоны французских полков» .

Согласно Клаузевицу, «в течение кампании подошли еще с маршалом Виктором 33 000 человек, с дивизиями Дюрютта и Луазона – 27 000 и других пополнений 80 000 человек, следовательно, около 140 000 человек». Маршал Виктор и дивизии Дюрютта и Луазона соединились с «Великой» армией спустя продолжительное время, после того как она покинула Москву, и не могли участвовать в Бородинском сражении.

Конечно, численность пополнений на марше тоже сокращалась, поэтому из 80 тысяч солдат, пересекших границу, до Бородина дошло

185 - 130 = 55 тысяч пополнений.

Тогда мы можем утверждать, что на Бородинском поле было 130 тысяч солдат собственно «Великой» армии, а также 55 тысяч подкреплений, наличие которых осталось «в тени», и что общую численность наполеоновских войск следует принять равной 185 тысяч человек. Положим, что потери пропорциональны численности войск, непосредственно участвовавших в сражении. При условии, что в резерве «Великой» армии оставалось 18 тысяч, учтенные потери составляют

58·(130 – 18) / (185 – 18) = 39 тысяч.

Эта величина удивительно хорошо совпадает с данными французского генерала Сегюра и ряда других исследователей. Будем считать, что их оценка более соответствует действительности, то есть будем считать, что величина учтенных потерь составляет 40 тысяч человек. При этом «теневые» потери составят

58 - 40 = 18 тысяч человек.

Следовательно, мы можем предположить, что в наполеоновской армии велась двойная бухгалтерия: часть солдат проходила по одним ведомостям, часть – по другим. Это касается как общей численности армии, так и ее потерь.

При найденной величине учтенных потерь, условие (1) выполняется при значении параметра аппроксимации λ, равном 0,00804 1/день и величине потерь в бою у Крымского – 4 тысячи солдат и офицеров. При этом аппроксимирующая функция приближает величину гипотетических потерь с достаточно высокой точностью порядка 2%. Такая точность аппроксимации свидетельствует о справедливости предположения о том, что скорость изменения аппроксимирующей функция прямо пропорциональна ее текущей величине.

Используя полученные результаты, составим новую таблицу:

Таблица 12. Численность центра «Великой» армии

Таб. 12

Теперь мы видим, что относительные потери в день достаточно хорошо согласуются друг с другом.

При λ = 0,00804 1/день ежедневные небоевые потери составляли 2 400 в начале кампании и несколько более 800 человек в сутки при приближении к Москве.

Чтобы иметь возможность более детально взглянуть на Бородинское сражение, мы предложили численную модель динамики потерь обеих армий в Бородинском сражении. Математическая модель дает дополнительный материал для анализа, соответствует ли данный набор начальных условий реальности или нет, помогает отбросить крайние точки, а также выбрать наиболее реалистический вариант.

Мы предположили, что потери одной армии в данный момент времени прямо пропорциональны текущей численности другой. Конечно, мы сознаем, что такая модель весьма несовершенна. Она не учитывает деление армии на пехоту, кавалерию и артиллерию, не учитывает также такие важные факторы, как талант полководцев, доблесть и воинское мастерство солдат и офицеров, эффективность управления войсками, их оснащенность и т.д. Но, поскольку противостояли друг другу примерно равные по уровню противники, даже такая несовершенная модель даст качественно правдоподобные результаты.

Исходя из этого предположения, мы получим систему двух обыкновенных линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

dx/dt = - py

dy/dt = - qx

Начальными условиями являются x0 и y0 – численность армий перед сражением и величина их потерь в момент времени t0 = 0: x’0 = - py0; y’0 = - qx0.

Сражение продолжалось до темноты, но наиболее кровопролитные действия, принесшие наибольшее количество потерь, продолжалось собственно до взятия французами батареи Раевского, далее накал сражения спал. Поэтому будем считать, что активная фаза сражения продолжалась десять часов.

Решая эту систему, мы находим зависимость численности каждой армии от времени, а также, зная потери каждой армии, коэффициенты пропорциональности, т. е. интенсивность, с которой солдаты одной армии поражали солдат другой.

x = x0 ch (ωt) - p y0 sh (ωt) / ω

y = y0 ch (ωt) - q x0 sh (ωt) / ω,

где ω = (pq)½.

В предложенной ниже таблице 7 представлены данные о потерях, численности войск перед началом и по окончании сражения, взятые из разных источников. Данные об интенсивности, а также о потерях в первый и последний час сражения получены из предложенной нами математической модели.

При анализе численных данных мы должны исходить из того, что противостояли друг другу противники примерно равные по подготовке, технике и высокому профессиональному уровню как рядовых солдат и офицеров, так и командующих армиями. Но надо учитывать и то, что «Под Бородином дело шло – быть или не быть России. Это сражение – наше собственное, наше родное сражение. В эту священную лотерею мы были вкладчиками всего нераздельного с нашим политическим существованием: всей нашей прошедшей славы, всей нашей настоящей народной чести, народной гордости, величия имени русского – всего нашего будущего предназначения» .

В ходе ожесточенного сражения с численно превосходящим противником, русская армия несколько отступила назад, сохранив порядок, управление, артиллерию и боеспособность. Наступающая сторона терпит большие потери, чем обороняющаяся до тех пор, пока не разобьет своего противника, и он не обратится в бегство. Но русская армия не дрогнула и не побежала.

Это обстоятельство дает нам основание считать, что общие потери русской армии должны быть меньшими, чем потери наполеоновской. Нельзя не учитывать такой нематериальный фактор, как дух армии, которому придавали столь большое значение великие русские полководцы, и который так тонко отметил Лев Толстой. Он выражается в доблести, стойкости, умении поражать врага. Можно, конечно условно, считать, что этот фактор в нашей модели находит отражение в интенсивности, с которой воины одной армии поражают воинов другой.

Таблица 13. Численность войск и потери сторон

Таб. 13

В первой строке Таблицы 13 приведены величины начальной численности и потерь, указанные в бюллетене № 18 «Великой армии», выпущенном Наполеоном. При таком соотношении начальной численности и величине потерь согласно нашей модели оказывается, что на протяжении сражения потери русской армии в 3-4 раза превышали бы потери наполеоновской, а наполеоновские солдаты сражались в 3 раза эффективнее, чем русские. При таком течении сражения, казалось бы, русская армия должна была быть разбита, но этого не произошло. Следовательно, этот набор начальных данных не соответствует действительности и должен быть отвергнут.

В следующей строке представлены результаты, основанные на данных французских профессоров Лависса и Рамбо. Как показывает наша модель, потери русской армии почти в три с половиной раза превосходили бы потери наполеоновской. В последний час сражения наполеоновская армия теряла бы менее 2% своего состава, а русская – более 12%.

Спрашивается, почему Наполеон прекратил сражение, если в скором времени русскую армию ожидал разгром? Этому противоречат свидетельства очевидцев. Приводим свидетельство Коленкура о событиях, последовавших за взятием французами батареи Раевского, вследствие чего русская армия вынуждена была отступить.

«Редкий лесок прикрывал их переход и скрывал от нас их движения в этом месте. Император надеялся, что русские ускорят свое отступление, и рассчитывал бросить на них свою кавалерию, чтобы попытаться разорвать линию неприятельских войск. Части молодой гвардии и поляки двигались уже, чтобы подойти к укреплениям, оставшимся в руках русских. Император, чтобы лучше рассмотреть их передвижения, отправился вперед и прошел вплоть до самой линии стрелков. Пули свистели вокруг него; свою свиту он оставил позади. Император находился в этот момент в большой опасности, так как пальба сделалась настолько жаркой, что неаполитанский король и несколько генералов примчались уговаривать и умолять императора удалиться.

Император отправился тогда к подходившим колоннам. За ним следовала старая гвардия; карабинеры и кавалерия шли эшелонами. Император, по-видимому, решил захватить последние неприятельские укрепления, но князь Невшательский и Неаполитанский король указали ему, что эти войска не имеют командующего, что почти все дивизии и многие полки так же лишились своих командиров, которые были убиты или ранены; численность кавалерийских и пехотных полков, как может видеть император, весьма сильно уменьшилась; время уже позднее; неприятель действительно отступает, но в таком порядке, так маневрирует и отстаивает позицию с такой отвагой, хотя наша артиллерия и сокрушает его войсковые массы, что нельзя надеяться на успех, если не пустить в атаку старую гвардию; при таком положении вещей успех, достигнутый этой ценой, был бы неудачей, а неуспех был бы такой потерей, которая зачеркнула бы выигрыш сражения; наконец, они обратили внимание императора на то, что не следует рисковать единственным корпусом, который еще остается нетронутым, и надо приберечь его для других случаев. Император колебался. Он снова выехал вперед, чтобы самому наблюдать за движениями неприятеля».

Император «удостоверился, что русские занимают позиции, и что многие корпуса не только не отступили, но сосредоточиваются вместе и, по всей видимости, собираются прикрывать отступление остальных войск. Все следовавшие одно за другим донесения говорили, что наши потери весьма значительны. Император принял решение. Он отменил приказ об атаке и ограничился распоряжением поддержать корпуса, еще ведущие бой, в случае, если бы неприятель попытался что-нибудь сделать, что было маловероятным, ибо он также понес громаднейшие потери. Сражение закончилось только с наступлением ночи. Обе стороны были так утомлены, что на многих пунктах стрельба прекратилась без команды» .

В третьей строке приведены данные генерала Михневича. Бросается в глаза очень высокая величина потерь русской армии. Потерю более половины своего начального состава не может выдержать никакая армия, даже русская. Кроме того, оценки современных исследователей сходятся на том, что русская армия потеряла в сражении 44 тысячи человек. Поэтому эти исходные данные кажутся нам не соответствующими действительности и должны быть отброшены.

Рассмотрим данные четвертой строки. При подобном соотношении сил, предложенная нами модель показывает, что наполеоновская армия сражалась исключительно эффективно и нанесла своему противнику тяжелые потери. Наша модель позволяет нам рассматривать некоторые возможные ситуации. Если бы численность армий была бы одинаковой, то при той же эффективности, численность русской армии сократилась бы на 40%, а наполеоновской – на 20%. Но факты противоречат подобным предположениям. В сражении при Малоярославце силы были равны, и для наполеоновской армии речь шла не о победе, а о жизни. Тем не менее, наполеоновская армия была вынуждена отступить и вернуться на разоренную смоленскую дорогу, обрекая себя на голод и лишения. Кроме того, выше мы показали, что величина потерь, равная 30 тысячам, занижена, поэтому данные Васильева должны быть исключены из рассмотрения.

Согласно данным, приведенным в пятой строке, относительные потери наполеоновской армии составляющие 43%, превышают относительные потери русской армии, равные 37%. Нельзя ожидать, что европейские солдаты, сражавшиеся за зимние квартиры и возможность нажиться за счет разграбления побежденной страны, могли выдержать столь высокие относительные потери, превосходящие относительные потери русской армии, сражавшейся за свое Отечество и защищавшей от безбожников Православную веру. Поэтому, хотя эти данные и основаны на представлениях современных отечественных ученых, тем не менее, они кажутся нам неприемлемыми.

Перейдем к рассмотрению данных шестой строки: численность наполеоновской армии принята равной 185 тысяч, русской – 120 тысяч, потери – 58 и 44 тысячи человек. Согласно предложенной нами модели, потери русской армии на протяжении всего сражения несколько ниже, чем потери наполеоновской. Обратим внимание на немаловажную деталь. Эффективность, с которой сражались русские солдаты, в два раза превосходила эффективность их противников! Покойный ныне ветеран Великой Отечественной войны на вопрос: «Что такое война?», ответил: «Война – это работа, тяжелая, опасная работа, и ее надо делать быстрее и лучше, чем противник». Это вполне соответствует словам известного стихотворения М.Ю. Лермонтова:

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!

Это дает нам основания понять, почему Наполеон не послал гвардию в огонь. Доблестная русская армия сражалась более эффективно, чем ее противник и, несмотря на неравенство сил, нанесла ему более тяжелые потери. Нельзя не учитывать и то, что потери в последний час сражения были практически одинаковы. При таких условиях рассчитывать на разгром русской армии Наполеон не мог, так же как не мог истощать силы своей армии в ставшем бесперспективном сражении. Результаты проведенного анализа позволяют нам принять данные, представленные в шестой строке таблицы 13.

Итак, численность русской армии составляла 120 тысяч человек, наполеоновской – 185 тысяч, соответственно, потери русской армии – 44 тысячи, наполеоновской – 58 тысяч.

Теперь мы можем составить итоговую таблицу.

Таблица 14. Численность и потери русской и наполеоновской армий

в Бородинском сражении.

Таб. 14

Доблесть, самоотвержение, воинское искусство русских генералов, офицеров и солдат, нанесших огромные потери «Великой» армии, вынудили Наполеона отказаться от решения ввести в конце битвы в дело свой последний резерв – гвардейский корпус, так как даже гвардия могла не добиться решающего успеха. Он не ожидал встретить такое исключительно искусное и ожесточенное сопротивление русских воинов, потому что

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

По окончании сражения М. И. Кутузов писал Александру I: «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнью за свое отечество» .

С бодростью жертвовали жизнью за свое отечество все, от солдата до генерала.

«Подтвердите во всех ротах, – писал накануне Бородина начальник артиллерии Кутайсов, – чтобы они с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что, только отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции.

Артиллерия должна жертвовать собой. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор… Если бы за всем этим батарея и была взята, хотя можно почти поручиться в противном, то она уже вполне искупила потерю орудий…» .

Необходимо отметить, что это были не пустые слова: сам генерал Кутайсов погиб в сражении, а французы смогли захватить всего лишь полтора десятка орудий.

Задачей Наполеона в Бородинском сражении, так же как и на этапе преследования, был полный разгром Русской армии, ее уничтожение. Для разгрома примерно равного по уровню военного мастерства противника требуется большой численный перевес. Наполеон сконцентрировал на главном направлении 300 тысяч против Русской армии численностью 120 тысяч. Обладая на начальном этапе превосходством в 180 тысяч, Наполеон не смог его сохранить. «При большей заботливости и лучшем устройстве продовольственного дела, при более обдуманной организации маршей, при которой огромные массы войск не были бы бесполезно сбиты в кучу на одной дороге, он мог бы предотвратить тот голод, который царил в его армии с самого начала кампании, и тем самым сохранил бы ее в более полном составе» .

Огромные не боевые потери, свидетельствующие о пренебрежении к собственным солдатам, которые для Наполеона были всего лишь «пушечным мясом», явились причиной того, что в Бородинском сражении, хотя он и обладал полуторным превосходством, ему не хватило одного-двух корпусов для нанесения решающего удара. Наполеон не смог достичь главной цели – разгрома и уничтожения русской армии ни на этапе преследования, ни в Бородинском сражении. Невыполнение стоявших перед Наполеоном задач – это бесспорное достижение Русской армии, которая благодаря мастерству командования, мужеству и доблести офицеров и солдат, вырвала успех у противника на первом этапе войны, что послужило причиной его тяжелого поражения и полного разгрома.

«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми», - писал впоследствии Наполеон.

Что же касается Русской армии, то в ходе труднейшего, блестяще проведенного стратегического отступления, в котором не было проиграно ни одного арьергардного боя, она сохранила свои силы. Задачи, которые ставил перед собой Кутузов в Бородинском сражении, – сохранить свою армию, обескровить и истощить армию Наполеона - были столь же блестяще выполнены.

На Бородинском поле Русская армия выстояла против в полтора раза превосходящей ее численно армии объединенной Наполеоном Европы и нанесла своему противнику значительные потери. Да, действительно, сражение под Москвой было «самым ужасным» из тех, которые дал Наполеон, и сам он признал, что «русские стяжали право быть непобедимыми». С этой оценкой императора Франции нельзя не согласиться.

Примечания:

1 Военный энциклопедический лексикон. Часть вторая. СПб. 1838. С. 435-445.

2 П.А. Жилин. М. Наука. 1988 г. С. 170.

3 Battle of Borodino from Wikipedia, the free encyclopedia. Нами исправлены ошибки в 4-й и 15-й строках, в которых составители переставили местами численность русской и наполеоновской армий.

4 Арцыбашев И.П. Потери наполеоновских генералов 5-7 сентября 1812 года в Бородинском сражении.

5 Грюнберг П.Н. О численности Великой армии в сражении при Бородине // Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы V-й Всероссийской научной конференции. Москва 25 апреля 2002 г. М. 2002. С. 45-71.

6А. Васильев. «Потери французской армии при Бородино» «Родина», №6/7, 1992. С.68-71.

7 Военный энциклопедический лексикон. Часть вторая. СПб. 1838. С. 438

8 Роберт Вильсон. «Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность при европейских армиях во время кампаний 1812-1813 года. СПб. 1995 г. с. 108.

9 Согласно Шамбре, у которого вообще мы заимствовали данные о численности французских вооруженных сил, мы определили численность французской армии при ее вступлении в Россию в 440 000 человек. В течении кампании подошли еще с маршалом Виктором 33 000 человек, с дивизиями Дюрютта и Луазона - 27 000 и других пополнений 80 000 человек, следовательно, около 140 000 человек. Прочее составляют обозные части. (Примечание Клаузевица). Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. С. 153.

10 Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. С. 153.

11 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С.69.

12 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 70.

13 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 77.

14 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 177,178.

15 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 178.

16 Клаузевиц. 1812 год. Москва. 1997 г. С. 127.

17 «Родина», № 2 за 2005 г.

18 http://ukus.com.ua/ukus/works/view/63

19 Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. с. 137-138.

20 М.И. Кутузов. Письма, записки. Москва. 1989 г. с. 320.

21 Денис Давыдов. Библиотека для чтения, 1835, т.12.

22 Э. Лависс, А. Рамбо, «История XIX века», М. 1938 г. т.2, с. 265

23 «Отечественная война и Русское общество». Том IV.

24 А. Васильев. «Потери французской армии при Бородино» «Родина», №6/7, 1992. С.68-71.

25 П.А. Жилин. М. Наука. 1988 г. С. 170.

26 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 128,129.

27 М.И. Кутузов. Письма, записки. Москва. 1989 г. С. 336

28 М. Брагин. Кутузов. ЖЗЛ. М. 1995. с.116.

29 Клаузевиц. 1812 год. Москва. 1997 г. С. 122.

Панкратов П.А. Армия Европы против России // Военно-исторический журнал. 1997. №3. С.70–81.

Армия Европы против России

Не подлежит сомнению тот факт, что агрессия Бонапарта против России носила международный, общеевропейский характер. Прусские, австрийские, баварские, саксонские, польские, итальянские, испанские, голландские, швейцарские, португальские, литовские, вестфальские, вюртембергские, баденские, бергские, гессен-дармштадтские соединения, части и подразделения составили более половины общей численности Великой армии, превышавшей 610 тыс. человек. И могущественные монархии, и карликовые княжества поставили своих солдат под знамёна авантюриста с Корсики, рассчитывавшего военной силой сокрушить Россию, повергнуть её на колени. В публикуемой статье, подготовленной в основном на неизвестных отечественному читателю зарубежных источниках, подробно рассматриваются вопросы численности и организационно-штатной структуры этих формирований, а также проявившиеся в ходе бесславно закончившейся кампании качественные характеристики данных воинских контингентов.

В составе Великой армии Наполеона I в период русской кампании 1812 года находилось большое количество военнослужащих - нефранцузов по национальности. Когда после постигшей агрессора катастрофы встал вопрос о причинах понесённого им быстрого и сокрушительного поражения, одной из главных была названа многонациональность Великой армии. Это во многом верно, но не до такой степени, чтобы считаться важнейшей причиной.

Национальную пестроту наполеоновской армии представляют главным обстоятельством, обусловившим её поражение, обычно с целью принизить величие совершённого славными сынами России воинского подвига. Вместе с тем вопрос о том, в какой мере многочисленность иностранных контингентов действительно ослабила армию Бонапарта, до сих пор детально не исследован. Попытаемся восполнить этот пробел.

По самым приблизительным подсчётам, из 600 с лишним тысяч неприятельских военнослужащих, перешедших русскую границу, как минимум 50 проц. были нефранцузами. Очевидно, армию Наполеона в 1812 году точнее называть не французской, а армией Европы, или, как позднее её стали именовать в научной литературе, Великой армией. Сам Наполеон утверждал, что в его войсках в походе на Россию насчитывалось вообще едва ли 140 тыс. человек, говоривших по-французски.

Необходимо заметить, что в начале XIX века вооружённые силы великих европейских держав, как правило, не были мононациональными уже в силу того, что на территориях империй и крупных королевств проживали многие народы, зачастую принадлежавшие к разным этническим группам. Кроме того, войны носили коалиционный характер.

Рассмотрим подробно численность, организацию, уровень боеспособности каждого иностранного воинского контингента Великой армии, с тем чтобы определить роль фактора национального состава в её поражении.

Классифицировать иностранные формирования в войсках Наполеона в кампании 1812 года целесообразно следующим образом. 1-й класс - иностранцы на французской службе. В нём следует выделить два подкласса: 1а - нефранцузы в составе французских частей и подразделений; 1б - национальные части и подразделения в составе французской армии. 2-й класс - иностранные военнослужащие, принимавшие участие в походе на Россию, будучи не на французской службе. Он также делится на два подкласса: 2а - вооружённые силы государственных образований - вассалов Наполеона, которые предоставили ему солдат как своему сюзерену; 2б - вооружённые силы суверенных государств - союзников Франции, привлечённые к участию в походе на Россию на основании заключённых с Наполеоном договоров и соглашений.

Подкласс 1а (нефранцузы в составе французских частей и подразделений)

представляет собой обычную для многочисленной армии многонационального государства той поры категорию солдат. После присоединения к Франции левого берега Рейна, Савойи, Иллирийских провинций и других территорий во французских полках оказалось много бельгийцев, голландцев, немцев, итальянцев, хорватов, ставших подданными императора французов. Кроме того, в ходе многочисленных войн на чужих территориях к французским (как и к прочим войскам) присоединялось значительное количество местных жителей, являвшихся деклассированными элементами, подростков, лишившихся родителей, бежавших из отчего дома в поисках приключений или лучшей доли. Источником пополнения живой силы были и военнопленные, которых поначалу использовали на нестроевых должностях, а затем нередко ставили в строй. Независимо от национальности, в процессе накопления боевого опыта и сплочения с личным составом своего подразделения эти солдаты чаще всего становились хорошими бойцами.

Из жителей присоединённых к Франции земель были сформированы так называемые провинциальные полки, часть которых была включена в состав резервных дивизий Великой армии. В боевых действиях они использовались лишь на завершающем этапе кампании 1812 года, когда Наполеону срочно понадобились силы для затыкания многочисленных брешей.

Численность подкласса 1а установить трудно, поскольку даже в провинциальных полках нефранцузы были перемешаны с французами. Иностранным контингентом представителей данного подкласса можно считать лишь условно, потому что по языку, форме одежды, вооружению, боевой организации и воинским традициям они, в сущности, являлись стопроцентными французами. Точно так же, например, украинцы в составе русских полков считались русскими (и по сути были таковыми, потому что грань между малороссами и великороссами тогда никто не проводил).

Подкласс 1б (национальные формирования в составе французской армии) представляет собой особые соединения, части, подразделения (легионы, полки, батальоны), сформированные по национальному признаку и объединявшие солдат и офицеров преимущественно одной национальности с сохранением элементов национальной военной одежды, традиционного снаряжения и устоявшейся на их родине организационно-штатной структуры. Комплектовались эти формирования в основном из добровольцев и чаще всего являлись элитными частями. Из состоявших на французской службе таких частей русскую границу в 1812 году перешли следующие.

В составе Императорской гвардии:

3-й гренадёрский полк Старой гвардии (из голландцев) - 2 батальона;

1-й уланский полк Конной гвардии (из поляков) - 4 эскадрона;

2-й уланский полк Конной гвардии (из голландцев) - 4 эскадрона;

Отдельная рота мамелюков (мамлюков) в составе Конной гвардии.

Приданы Молодой гвардии:

Легион Вислы (из поляков-ветеранов) - 4 полка (12 батальонов);

7-й уланский полк (из поляков) - 4 эскадрона;

Испанский сапёрный батальон;

Невшательский батальон для охраны Главного штаба.

В составе армейских корпусов:

Швейцарский легион - 4 полка (11 батальонов);

Португальский легион - 3 полка (6 батальонов);

Испанский легион короля Иосифа - 4 батальона;

8-й уланский полк (из поляков) - 4 эскадрона .

Всего 37 батальонов и 16,5 эскадрона, что составляло 30 тыс. человек пехоты, 3 тыс. человек кавалерии, а также 3 тыс. солдат и офицеров полковой и дивизионной артиллерии и сапёрных подразделений.

Боевые качества этих войск были достаточно высоки, если принять во внимание богатый опыт участия в сражениях большинства солдат и офицеров и добровольческий характер комплектования данных частей. Поляки из Легиона Вислы отличились при отступлении, голландцы-гренадёры проявили отвагу в бою под Красным 2(14) августа, швейцарцы в составе 9-й пехотной дивизии хорошо показали себя в Полоцких сражениях лета и осени 1812 года. Боевой дух продемонстрировали португальцы и испанцы, устлавшие своими телами Бородинское поле.

Национальные формирования были достаточно хорошо обучены, организованы и, бесспорно, только усиливали Великую армию.

Подкласс 2а (вооружённые силы государств - вассалов Наполеона) представляют армии Итальянского и Неаполитанского королевств, немецких государств Рейнского союза и Великого герцогства Варшавского . Среди войск стран-сателлитов Бонапарта польский контингент был самым многочисленным.

Армия Великого герцогства Варшавского. Ненавидевшие Россию поляки называли поход 1812 года «Второй польской войной» и даже хвастливо заявляли, что не они содействуют французам, а те помогают им в их историческом споре с русскими. Поэтому естественно, что вся полевая армия герцогства в составе 17 пехотных и 16 кавалерийских полков (54 батальона и 62 эскадрона) с соответствующей артиллерией по воле антирусски настроенных магнатов (Ю.Понятовского и др.) была передана в распоряжение Наполеона. Русскую границу перешли 60 тыс. солдат и офицеров герцогства, а на его территории остались лишь запасные войска и крепостные гарнизоны.

Говоря о боевых качествах воинов герцогства, необходимо отметить, что длительное время практиковавшееся привлечение польских ветеранов на французскую службу привело к почти полному истощению подготовленных офицерских и особенно унтер-офицерских кадров в самой польской армии. Мобилизованные незадолго до начала кампании 1812 года новобранцы из крестьян не имели ратного опыта и были недостаточно обучены.

В штаб-квартире Бонапарта полагали, что эти недостатки с лихвой компенсирует высокий боевой дух поляков, которым упорно внушали, что они идут на русскую землю с целью восстановления исторической справедливости. Но этот расчёт если и оправдался, то в незначительной мере.

Особые надежды Наполеон возлагал на использование традиционно сильной польской лёгкой кавалерии. Он и его маршалы считали, что в первую очередь поляки сумеют оградить Великую армию от внезапных лихих наскоков русской иррегулярной конницы . Из 16 кадровых кавалерийских полков герцогства 10 были уланскими, 3 шассерскими (стрелковыми), 2 гусарскими и один (14-й) кирасирским. Последний состоял из двух эскадронов и был по численности близок к дивизиону; его включили в состав саксонской тяжёлой бригады, которой командовал генерал-майор И.Тильман.

Однако польские кавалеристы не отличились особой храбростью и расторопностью, не стали эффективной защитой от казацких лав. Уже в начале войны в авангардных кавалерийских боях при Мире 9–10 (21–22) июля и Романове 14(26) июля дивизии регулярной польской кавалерии дивизионных генералов А.Рожнецкого и Я.Каминского были наголову разбиты иррегулярной конницей генерала от кавалерии М.И.Платова, прикрывавшей отступление 2-й армии генерала от инфантерии П.И.Багратиона.

В результате первых же неудачных столкновений с русскими польские кавалеристы лишились уверенности в своих силах.

В то же время нельзя не отметить, что поляки лучше других сумели сохранить лошадей, и если у Наполеона к концу похода ещё оставалась какая-то кавалерия, то на 80 проц. она состояла из польских всадников.

Основная часть войск Варшавского герцогства вошла в 5-й армейский корпус Великой армии под командованием князя Ю.Понятовского (33 батальона и 20 эскадронов) и 4-ю резервную лёгкую кавалерийскую дивизию дивизионного генерала А.Рожнецкого (24 уланских эскадрона). Остальные полки Варшавского герцогства были распределены следующим образом: 3 пехотных полка (9 батальонов) входили в 28-ю пехотную дивизию дивизионного генерала Ж.Жирара; 3 пехотных полка (12 батальонов) - в 7-ю пехотную дивизию дивизионного генерала Ш.-Л.Гранжана; 4 кавалерийских полка - по одному в корпусную кавалерию 1-го и 2-го армейских корпусов, в 1-ю и 2-ю резервные лёгкие кавалерийские дивизии.

Польская пехота активно участвовала в Смоленском сражении и понесла огромные потери. Здесь, по словам А.П.Ермолова, «не пощадил Наполеон польские войска...» . В Бородинском сражении почти все поляки, за исключением нескольких полков, действовали южнее Утицкого леса и потеряли до 40 проц. своего состава. Польские пехотинцы дивизий дивизионных генералов Я.Домбровского и Ж.Жирара отличились на Березине, прикрывая переправу остатков армии на обоих берегах реки.

Рассматривая вооружённые силы Варшавского герцогства, нельзя не отметить факт создания на территории оккупированных Бонапартом Литвы и Белоруссии многочисленных формирований из местных поляков и литовцев. Они должны были стать составной частью армии герцогства - это можно заключить уже из нумерации вновь организуемых частей: номера новых пехотных полков начинались с цифры 18, а кавалерийских с цифры 17 (т.е. следующих по порядку за номерами регулярных частей) Великого герцогства Варшавского. Явно преувеличивая мобилизационные возможности союзников на занятых им территориях, Наполеон рассчитывал быстро сформировать 6 полков пехоты, а также несколько егерских батальонов и 5 полков кавалерии. Кроме того, желая воодушевить местную шляхту, император приказал сформировать 3-й уланский полк своей Конной гвардии из литовских дворян.

Но военные ресурсы Литвы оказались слишком скромными. Даже для организации небольшого ополчения не хватало буквально всего: командирских кадров, обмундирования, снаряжения, лошадей, оружия. В итоге литовские как пехотные, так и конные полки имели большой некомплект. Боеспособность этих слабых формирований была низкой, и война вскоре подтвердила это. Сформированный бригадным генералом Ю.Конопкой 3-й гвардейский уланский полк был без особых усилий уничтожен 20 октября в Слониме русским рейдовым отрядом генерал-майора Е.И.Чаплица (гусары и казаки). Литовские гвардейские уланы были даже не перебиты и не взяты в плен, а просто разогнаны. Думается, есть основания эту акцию русских военных властей считать не столько боевой, сколько полицейской, т.е. направленной против взбунтовавшихся сепаратистов.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что недоукомплектованные и плохо обученные литовские войска всё-таки насчитывали не менее 20 тыс. солдат и офицеров. Они оказались вполне пригодны для охраны коммуникаций, а при отступлении Великой армии послужили серьёзным маршевым пополнением для поредевших кадровых польских полков.

Подводя итог, следует признать: несмотря на то, что 80 тыс. поляков и литовцев, шедших в 1812 году на Россию под знамёнами Великого герцогства Варшавского, оказались едва ли не самыми малоопытными и плохо обученными войсками в составе Великой армии, они бесспорно усилили войска Наполеона горячим энтузиазмом, тем, что смотрели на дело покорения России как на своё, а потому обильно усеяли своими телами болота Полесья, берега Березины, предместья и улицы Смоленска, поля близ Шевардино и Утицы, леса под Тарутино и Медынью.

Французская армия эпохи Наполеона считалась передовой военной машиной в Европе. Основы её мощи были заложены ещё до и во время Великой Французской революции. Артиллерийский офицер Жан Батист Вакет да Грибоваль реформировал полевую артиллерию французской армии. Его система была самой эффективной в Европе и просуществовала, с небольшими изменениями, до 1830 года. Во французской армии были внедрены тактика колонн и рассыпного строя при сохранении основ линейной тактики.Организация, вооружение французской армии

Пехота. Во время революционных войн во французской армии установилась особая организация, отличавшая её от королевской армии. Основной единицей пехоты по-прежнему был батальон, но из 6 батальонов составляли не полки, а бригаду, которая делилась на две полубригады трёхбатальонного состава. Бригады сводились в дивизии, а те в корпуса. В рамках Великой Армии к 1806 году было сформировано 7 армейских корпусов, каждый из которых имел 2-4 пехотные дивизии, бригаду или дивизию лёгкой кавалерии, 36-40 орудий и соединения сапёров и тыловых обозов. Каждый армейский корпус имел возможность вести боевые действия в отрыве от основных сил армии. Таким образом, корпус являлся базовой оперативной единицей. Численность армейского корпуса определялась его задачами, возможностями и людскими ресурсами территории формирования. Состав его сил (пехота, кавалерия, артиллерия, вспомогательные подразделения) был сбалансирован. Корпусная система французской армии позволяла вести военные действия широким фронтом на большой территории.

Наполеон продолжил реорганизацию пехоты, и к февралю 1808 года окончательно установилась новая структура. Вместо полубригад опять ввели полки. Каждый полк имел 5 батальонов: 4 действующих и 1 запасной, в котором шло накапливание и обучение новобранцев. В линейной пехоте батальоны были 6-ротного состава: 4 фузилёрных, 1 гренадёрская и 1 вольтижерная (лёгкая стрелковая рота). В легкой пехоте в батальоне было также 6 рот: 4 егерских, 1 карабинерная и 1 вольтижерная. Численность батальона была установлена в 840 человек, полка - 3970 человек. На вооружении линейной пехоте было ружье с ударно-кремневым замком обр. 1777 года (калибр 17,4 мм), со трёхгранным 47 см штыком. Это ружьё было модернизировано в 1798-1799 гг. Максимальная дальность стрельбы ружья - 500 шагов, прицельная - 120. Пехотинец имел 60 патронов при себе и столько же в обозе. У вольтижеров ружья были облегчены. Ружья образца 1777 г. обладали рядом недостатков: малая дальность прицельной стрельбы, частые осечки из-за плохо сконструированной пластины кремня на курке. Солдаты частенько старались заменить его на трофейное. Кроме того, были ружья пехотные AN-IX обр. 1801 года. Ружьё было почти точной копией старого ружья образца 1777 года - французские оружейники в условиях создания массовой армии, что требовало производства сотен тысяч стволов, оказались неспособны быстро создать новое оружие. Оружейники просто несколько модернизировали уже имевшийся образец. Они немного снизили вес ружья и заменили часть железных деталей, которые подвергались коррозии, на медные. Понятно, что такое «усовершенствование» не улучшило боевых качеств основного оружия пехоты. Ружье AN-IX имело все недостатки своего предшественника. Кроме того, произошло ухудшение качества изготовления стволов в условиях спешного массового производства. Это привело к тому, что французские оружейники были вынуждены уменьшить размер пули, создавая тем самым зазор между пулей и стенками ствола. С помощью этого зазора, который допускал прорыв части пороховых газов и уменьшал точность стрельбы и убойную силу пули, они сделали использование ружья более безопасным. Иначе ствол ружья могло разорвать из-за шероховатостей стенок ствола, которые неизбежно возникали в условиях плохой обработки металла.

Ружье французское пехотное с ударно-кремневым замком обр. 1777 г., со штыком.

Нарезной карабин (штуцер) был нетипичен для французской армии. Нарезные ружья для своей пехоты французы начали выпускать в 1793 году, но из-за отсутствия опытных мастеров в данной сфере и высоких затрат во Франции так и не смогли наладить массовое производство. В 1800 году производство остановили, с начала запуска выпустили не более 10 тыс. карабинов. В 1806 году производство попытались восстановить, но без особого успеха - до конца наполеоновского правления выпустили не более 2 тыс. штуцеров. По уставу ими должны были вооружить унтер-офицеров и офицеров легких пехотных рот линейной и лёгкой пехоты. Но из-за проблем в запуске производства эти планы остались на бумаге. Почти все унтер-офицеры вольтижеров сохранили старые гладкоствольные ружья. Только некоторые офицеры смогли закупить себе карабин.

Кроме огнестрельного оружия, пехотинцы имели также и холодное. Рядовые и унтер-офицеры были вооружены полусаблями (тесаками) с коротким клинком (около 59 см). Впрочем, это оружие трудно отнести к разряду боевого, часто это был подручный инструмент. В бою пехота чаще всего использовала штыки, а не полусабли. Особую модель полусабли (с большой защитной гардой и широким клинком) имели сапёры. Шпаги и сабли имели на вооружении офицеры. Модели холодного оружия командного состава отличались большим разнообразием, оружие мало отвечало уставным нормам. Офицеры могли позволить себе самое разное холодное оружие на любой вкус и кошелёк.

Надо отметить, что французская металлургическая промышленность не имела достаточных возможностей и ресурсов, чтобы успевать вооружать постоянно растущую армию империи современным стрелковым оружием и в то же время пополнять потери оружия в многочисленных сражениях. Поэтому на вооружении французской армии наряду с новыми образцами стояло и старое оружие второй половины 18 столетия, выпущённое еще до революции, при королевской власти. Да и новое вооружение создавалось наспех, в очень короткие сроки, поэтому зачастую представляло собой лишь копии старых образцов с незначительными усовершенствованиями и изменениями. Кроме того, во французской армии терминология типов стрелкового оружия отличалась от русской терминологии. Главное пехотное оружие в обеих армиях называли ружьем, а вот дальше понятийная база существенно расходилась. Нарезные ружья в русской армии назывались штуцерами, а во французской - карабинами. Укороченные гладкоствольные кавалерийские ружья у русских называли карабинами, а у французов - мушкетонами. «Дробовики» с раструбом (расширяющимся к срезу стволом) у кавалеристов в России назывались мушкетонами, а во Франции - тромблонами.

Обмундирование пехоты составляли светло-синие шинели, такие же мундиры, белые камзолы, гетры и ботинки. Общая численность пехоты в Великой армии к 1812 году оставляла 492 тыс. человек.

Кавалерия. В 1799 году французская кавалерия состояла из 2-х карабинерных, 25 кавалерийских, 20 драгунских, 23 шассерских (егерских) и 13 гусарских полков. Всего было 83 полка (307 эскадронов), они насчитывали 51 тыс. человек. Затем их численность несколько возросла. Так, количество драгунских полков было доведено до 30, егерских до 31. Наполеон не внёс существенных изменений в кавалерию. Он только создал кавалерийских резерв из двух кирасирских дивизий (с 1809 года - 14 кирасирских полков). Кроме того, в 1811 году под влиянием опыта схваток с казаками, вооружённых пиками, были созданы 6 уланских полков (затем в Варшавском герцогстве ещё 3). Кавалерия делилась на тяжёлую (кирасиры и карабинеры), линейную (драгуны и уланы) и лёгкую (гусары и конные егеря). Тяжелая кавалерия считалась резервом главного командования, кирасиры и карабинеры предназначались для прямых лобовых атак и прорыва линии войск врага в решающий момент сражения. Линейная кавалерия поддерживала действия пехотных частей, а легкая конница в основном выполняла функцию разведывательно-диверсионных подразделений, могла совершить рейд по тылам противника и неожиданное нападение на врага из засады. Кавалерийский полк 1808 года, состоял из 4-х эскадронов, два эскадрона составляли дивизион. В полку было 961 человек. Численность кавалерии в 1812 году составляла 96 тыс. человек.

Драгуны были вооружены укороченной версией пехотного ружья AN-IX. Эти ружья даже имели штыки, как и в пехоте. Драгунское ружьё состояло на вооружении карабинеров, кирасир, конных гренадеров гвардии. Основным стрелковым оружием французской легкой кавалерии на рубеже XVIII-XIX веков являлся кавалерийский мушкетон образца 1786 года. Им были вооружены все егерские и гусарские полки. В самом начале 19 столетия на его основе оружейники разработали новый, несколько более совершенный карабин AN-IX. Это оружие стало поступать, в первую очередь, в только формирующиеся кавполки. Дистанция максимальной стрельбы из короткоствольного кавалерийского мушкетона была в два раза меньше, чем у пехотного ружья. Тем не менее, его широко использовали в легкой коннице, т. к. он был незаменим для службы на аванпостах, в боевом охранении, а также в тех случаях, когда кавалеристы вели бой в пешем строю. Но из-за слабости производственной базы и нехватки нового оружия в огромной по численности армии французского императора, пришлось применять старый мушкетон образца 1786 года. Мушкетон 1786 года широко использовался вплоть до самого падения Французской империи.

Французское драгунское ружье.

Мушкетон кавалерийский AN-IX

Мушкетон кавалерийский обр. 1786 г.

Многие офицеры французской кавалерии (в первую очередь - драгунских соединений) были вооружены короткими гладкоствольными мушкетонами с раструбом на конце ствола (у французов их называли тромблонами). Это было традиционное для того времени кавалерийское оружие, расширение на конце ствола позволяло при выстреле формировать разлетающийся сноп картечи. Понятно, что тромблон не мог поражать врага на значительной дистанции, но он пользовалось огромной популярностью у кавалеристов потому, что надёжно обеспечивал попадание с небольшой дистанции даже со спины скачущей во весь опор лошади.

Тромблон.

Все кавалеристы французской армии эпохи Первой Империи имели в обязательном порядке 1-2 пистолета в седельных кобурах (обычно один пистолет из-за нехватки этого вида огнестрельного оружия; парой пистолетов смогли вооружить только всех солдат кирасирских и карабинерных полков). Единой модели не было. Одни пользовались пистолетом кавалерийским обр. 1763/1766 гг., созданным ещё при короле Людовике XV, он предназначался в первую очередь для драгун (калибр 17,1-мм, вес 1,23 кг). Пистолет выпускался в двух моделях: 1-я версия обр. 1763 г. была слишком громоздкой (длина 48 см), поэтому создали 2-ю, укороченная версию обр. 1766 г. длиной 40,2 см. Пистолет выпускали до 1777 года, в общей сложности было изготовлено 56 тыс. единиц. К началу наполеоновских войн это оружие считалось устаревшим, но из-за нехватки пистолетов активно применялось в войнах (понятно, что в несколько ограниченных масштабах - значительная часть из выпущенных в 18 столетии образцов уже была потеряна в постоянных военных конфликтах).

Французский пистолет образца 1763-1766 модель 1. Общая длина 48 см.

Французский пистолет образца 1763/1766 модель 2. Общая длина 40,2 см.